忙しい社会人にとって、限られた時間の中でいかに効率的に勉強内容を吸収できるかが重要です。

そこで、意識すべきポイントはズバリ音読習慣です。

今回の記事では、英語の音読練習がいかに重要なのかにスポットを当てて、その効果を紹介していきます。

ぜひ、独学の際には、音読を取り入れてみましょう。

避けるべき英語の「読み返し」

英語に慣れていない人が英文を読もうとする時、自然とやってしまう癖が「読み返し」です。

呼んで字のごとく、一つの文章を二度三度と目を通してしまう習慣です。

1-1. なぜ「読み返し」をしてしまうのか?

まず、「読み返し」が発生するのは、英語の語順に慣れていないからです。

英語の文章の構造は日本語と違い、5つの構文で成り立っています。

例えば、英語のSVO構文の場合、主語→動詞→目的語という順番を守って初めて文章として成立しています。

一方で、日本語の代表的な文章の並びだと、主語→目的語→動詞(述語)となります。

すなわち、主語と動詞の位置が、日本語と英語とでは違います。

また、関係代名詞等のように、英語は日本語と違って、一つの単語を修飾する文節が後ろにあることが多いのも特徴です。

そうすると、文末まで一度読み、手前の主語・動詞・目的語等を確認することで、初めて文章を理解することになります。

これらが「読み返し」のメカニズムです。私達日本人は、長らく日本語の語順に慣れているため、英語の語順に慣れていないことからどうしても「読み返し」をしてしまいます。

1-2. どんな時に「読み返し」をするの?

ずばり一文の中の単語数が多ければ多いほど、「読み返し」をしてしまう人が増えていくでしょう。

例えば、”That girl is my girlfriend.”という短文ぐらいでは「あの女の子が私のガールフレンドです。」とすぐに分かるでしょう。

しかし、”That extremely pretty girl who is standing by the white house is my girlfriend.”はいかがですか?

日本語では「白い家のそばに立っているあのものすごくかわいい女の子が、私のガールフレンドです。」となります。

例文のように、主語”that girlfriend”に加え、関係代名詞”who”以降の内容や”extremely pretty”が主語を修飾することはよくあります。

しかし英語に慣れていない状態だと、一度文末の”girlfriend”まで読み、どんなガールフレンドなのかを確認するため”girl”前後の修飾語に目を移してしまいます。

このように、S・V・O・Cそれぞれに修飾語・節が加わり、「後ろの内容が前のどこ単語に掛かっているのか」の確認作業するために、どうしても「読み返し」をしてしまいます。

1-3. 読み返しのデメリット リーディング編

では、この「読み返し」の何が悪いのでしょうか?

第一に、英文を読むスピードが遅くなってしまうことがデメリットして上げられるでしょう。

理由は、単純に一つの文章を何度も読み直すためです。

例えば、TOEICのリーディングパートを最後まで解答するために一問にかける時間は、パート5で20秒、パート6で30秒〜45秒、パート7で1分を目安に設定する必要があります。

ということは、一つの文を何回か読み返す時点で、もう既に時間の無駄遣いをしていることになります。

1-4. 読み返しのデメリット リスニング編

「読み返し」が癖になると、リスニング力の上達にも時間がかかってしまいます。

理由は、単語でしか意味を拾えないため。

口酸っぱいようですが、「読み返し」が癖になると、英語の語順に慣れることが難しいです。語順に慣れていなければ、単語同士の繋がりを掴めず、文章全体を把握できなくなります。

結果、単語単体は聞き取れるものの、話の意味は理解できない状態になってしまいます。

しかも文章ならまだしも、リスニングは読み返すことすらできません。

容赦のない外人のマシンガントークに単語を拾うのが精一杯、あれよあれよと全く理解できずに時間が過ぎて、泣きたくなるのがオチです。

1-5. 読み返しのデメリット スピーキング編

一番最悪なのは、英語を話さなければならない局面を迎えた時でしょう。

これは、自分で英語を語順通りに組み立てられないためです。

例えば、海外で急いで次の目的地まで移動しないといけない時、見ず知らずに地元の方に駅の場所を聞きたいとしましょう。

こんな時にも、例えば「ホェア、ステーション、ゴートゥー、ハリーハリー!」と、メチャクチャな語順でしか意思を伝えることしか出来ません。

確かに、相手の外人も「あ、英語が苦手なんだな」と、状況をくみ取ってくれることは多いです。

とは言え英語が上達できるとは別問題ですし、何よりも真剣にやっているのにコミュニケーションが十分に取れていないところが勿体ないです。

こうして、「読み返し」の癖は、英語での会話にも弊害を及ぼすのです。

「一文一読」を武器に!

こんなデメリットだらけの「読み返し」習慣を打破するため、私が実践している習慣をご紹介します。

それは「一文一読」と、字のごとく「英文を一回読んで理解」しようとする習慣です。

ちなみに、私が勝手に考えた四字熟語ですが、あまりネーミングセンスには突っ込みを入れないで頂けると幸いです。

この「一文一読」を意識的に習慣にすると、以下のようにスキルアップします。

- 速読力アップ→英文を反復せずに読むことができるため速読を実践できる。

- リスニング力アップ→単語同士の関係性を把握できるようになるため、リスニング可能域の幅が広がる。

- スピーキング力アップ→話す英語が、相手にとってより理解しやすいものになる。

そのためには、英文を一度、目を通せば理解できるまで、英語の語順に慣れる必要がありますが、どうやってこの「一文一読」を習得するのか?

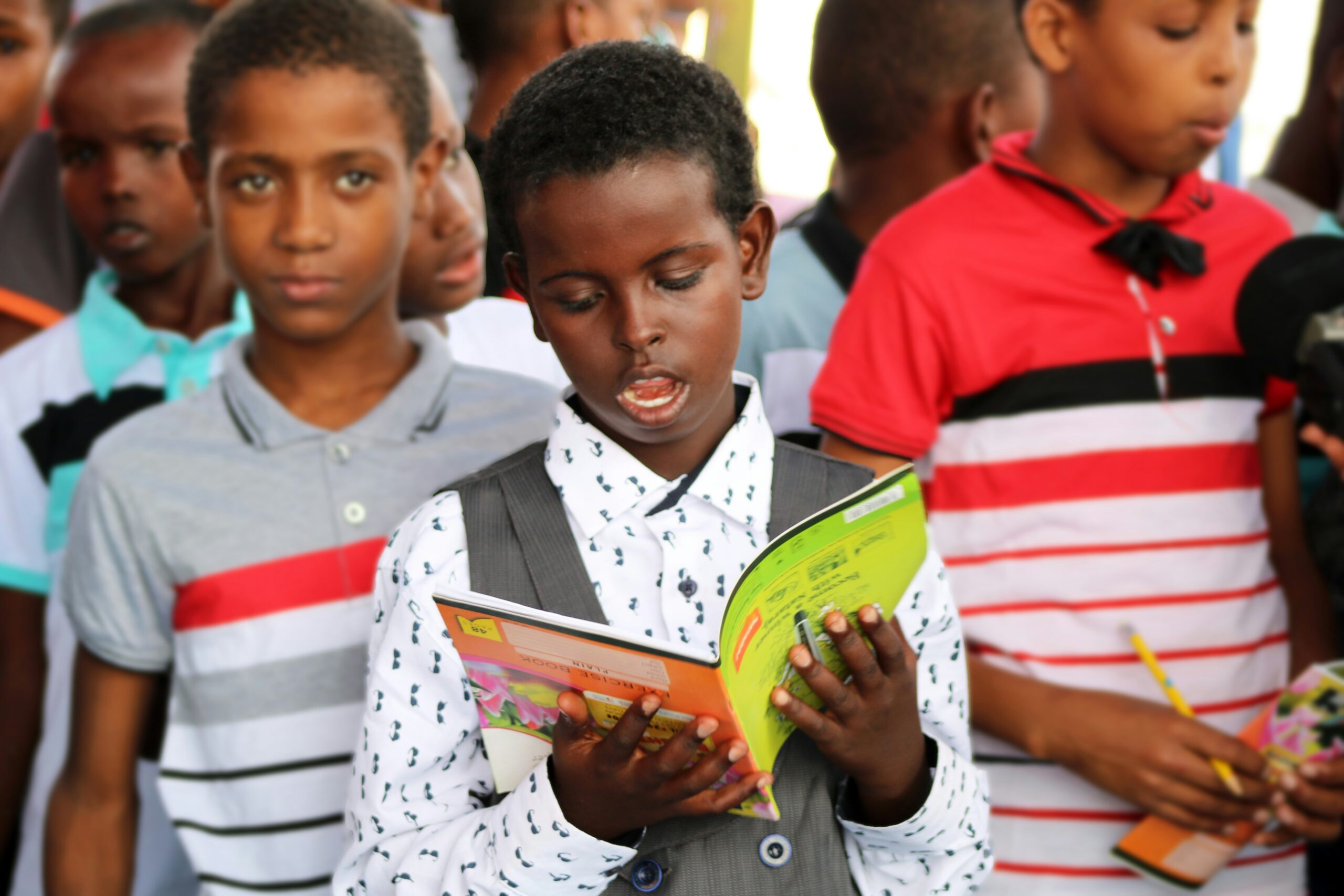

一番メジャーで確実にレベルアップに繋がるのは「音読」の習慣です。

音読練習のススメ

あらゆる英語学習の教材やネット情報でよく見かける学習方法が、発声を伴う勉強方法です。

オーバーラッピングやシャドーイング等、カッコいい横文字で紹介されることが多いのですが、ここでは単純に「英語を音読する」ことのメリットに触れて行きます。

3-1. 音読練習のポイント

音読で一番大事なのは、音読する時は途中で文章を区切らず、出来るだけ次のピリオドやコンマまで一気に読むことです。

意味を捉えることが出来なかった場合、読み切った後に繰り返し文を読むようにしましょう。それでも分からなければもう一度…と繰り返します。

最初の内は、無理して長文にトライする必要はないので、例えばTOEICでいうパート2やパート5で出題されるような短文で練習してみましょう。

こうして、そもそも読み返すという行為を強制的に自ら封印することがキーポイントです。

なお、TOEIC本番等においては、タイムロスを生む可能性もありますので、口パクは実践しないでください。あくまでも、読み返し防止の訓練の際に勉強方法として実践してください。

3-2. 音読の効果その1~アウトプット~

音読の効果は、黙読と比べるとアウトプットとインプットに格段の差があることに大きな意味があると思います。

目だけ情報をインプットする黙読とは違い、口と舌を動かしながら英語を発声するアウトプット行為と、発声した音を耳からもインプットできるところが音読の極意です。

ここでは、アウトプット行為に着目したいと思います。

よく学生の時に、それこそ英単語を覚えるのに、私はとにかく紙に覚えたい単語を繰り返し書いていました。

そのメカニズムとして、体の一部を使った運動により「脳に刺激」を与え、「注意力と集中力」を暗記したいものに傾けられます。結果的に「体が覚える」状態になり、「運動性記憶」として簡単には忘れずにいられるように、記憶に定着されるそうです。

この考え方を応用すると、音読も然り、運動を伴う勉強方法の一つです。

一言一句を覚えられずとも、音読することで「脳に刺激」を与え「注意力と集中力」を英文に傾けられるため、英語の語順を脳に定着させることが出来ます。

忙しい社会人にとって、実際にペンを動かしながら英文を覚える時間もなかなか確保できませんよね。

この音読練習を通じて「運動性記憶」として、英語の語順を頭に叩き込むのはいかがでしょうか?

以上より、音読は英語脳を鍛える強力な勉強手段の一つであることが言えます。

(参考文献:樺沢紫苑著、「学びを結果に変える アウトプット大全」、サンクチュアリ出版、2018年初版出版)

3-3. 音読の効果その2~速読力アップ~

音読に慣れると、英文の速読力を鍛えることが出来ます。

リーディング、リスニング、スピーキングのスキルのうち、最も音読の恩恵を得れるのはリーディング力(速読力)と言っても過言ではありません。

これには、強制的に英文を読み返す機会を潰すことに深い関係があります。

音読練習のポイントで紹介した方法で、否応なしに英文を読み進めるしかない環境に慣れることで、英語の語順に慣れることが出来ます。

こうした読み方が習慣化することで、一文一読、すなわち一回で英文を理解できるスキルが培われます。

こうして、読み返しのロスタイムを省き、読むスピードを上げることが出来るのです。

3-4. 音読の教材

では、音読するのにどんな教材を使えばいいのでしょうか?

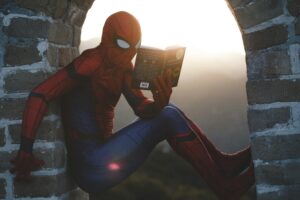

極論としては、洋書や英字新聞、アメコミや絵本を活用しても、英文であれば何でも問題はありません。とは言え選択肢がありすぎるので、最初のうちは、お手本付きの音声教材がおすすめです。

英語学習アプリの”abceed”等と連携している問題集や参考書を使い、お手本の音声を聞いた後、一時停止してネイティブが読む発音やイントネーション等を、完全にコピーするぐらいのつもりで英文を音読してみましょう。

また、もっとお金を掛けたくない人は、YouTube動画の活用が向いているでしょう。

無料とは思えない数々の優秀なリスニング教材が投稿されております。特にリスニング内容のスクリプトが付いている動画を活用して、ネイティブの発声をマネして音読してみましょう。

さらに言えば、私と同じく映画オタクの方にお勧めしたいのが、好きな洋画・俳優のセリフを見つけて暗記する方法です。

脚本や原稿書籍を使うマニアックな方法ですが、好きな俳優の発音や発声方法を手本とすることでモチベーションも上がりますし、生きた英語に触れることが出来るので効果は絶大です。

何も英語学習用の教材がすべてではありません。使えるものはすべて使い、自分に合った勉強方法を探すことを優先に考えてみてください!

3-5. 発音は?いつ勉強すべき?

音読が重要なのは分かりました…として、それでも、外人の英語の後を追って声に出すにしても小手先の真似事みたいで何か嫌、という人向けにもう少し掘り下げてみましょう。

小手先の真似事に感じる原因の一つとして、そもそも英語の発音に自信がないからだと思っています。

実際に発音矯正等の指導を受けた人はそう多くないのではないでしょうか。

また、音読すると言っても、忙しい社会人にとってまとまった時間をとることが難しい方も多いと思います。

そこで、この一つの記事では到底書ききれない分量の対策情報を、大きく以下の項目に分けて別記事として掲載してみました。

こうした他の記事も合わせて読んでいただくと、音読練習の成果が発揮されること間違いなしです。

まとめ

音読練習が実に有効的なのかも分かっていただけたかと思います。

実は、日本人が「読み返し」をしてしまうもう一つ理由として、実は小・中学校における構文を本格的に習う前の英語教育の影響も少なからずあります。

こんなことを言っては批判を受けると思いますが、問題文の英文に線や丸印を書き込んで、主語や述語、目的語等を把握するように指導された方もいるかと思います。

このやり方は、本当の習いたての小・中学校の生徒には一定の効果がありますが、義務教育の中で一通り英語を習った大学生・社会人の皆様は卒業した方がいいです。

まず、TOEICの場合、問題文への書き込みすら禁止されています。そして、英語圏の方は英文に書き込みしなくても、英文の内容は理解できます。そもそも、ネイティブに至っては、英語の語順や構造すら自覚しないで英語を話しているでしょう。

英語圏の方が無意識に英語を取り扱う状況に自分を少しでも寄せることが出来る勉強方法は音読です。

恥ずかしがらず、一人でも多くの社会人の方が音読学習を実践できることを祈願しまして、記事を〆たいと思います。

独り言

今回の記事は、私なりに起床転結を意識しながら書いてみました。(他の記事でも気にはしているのですが、なかなか難しいもので、あまり大っぴらげには言えませんが……)

そういえば、起承転結とは日本元来の考え方で、ハリウッド映画等の脚本だと三部構成が基になっているようです。

また、フランス語ではテーゼ、アンチテーゼ、ジンテーゼという三部構成により、演劇の脚本が書かれているようです。

こうした文章づくりの勉強方法として、ハリウッドの脚本術を参考にすること時々あります。

ハリウッドのプロの脚本家ならではの読みやすさが特徴ですし、脚本を書かずとも人に伝えるための文章や論文を作るのに十分参考になると思います。

コメント